1.引言

糖尿病患者常伴有免疫功能受损,易发生感染性疾病加重的情况。尿路感染是糖尿病主要并发症之一。气肿性肾盂肾炎作为危及生命的肾脏感染,其特征是肾实质或肾周间隙出现气体,95%的病例伴有糖尿病。

糖尿病(DM)患者面临尿路感染(UTI)这一重要临床问题。与非糖尿病患者相比,糖尿病患者所有类型的尿路感染(包括菌尿和上尿路感染)发生率均有所上升,因肾盂肾炎或双侧肾脏感染住院治疗的患者数量也显著增加。此外,糖尿病患者发生严重尿脓毒症(如肾内/肾周脓肿或气肿性尿路感染)的风险更高。

2.方法

本研究通过PubMed(检索近20年文献)和Cochrane图书馆数据库进行系统文献检索,使用的关键词包括:糖尿病、尿路感染、无症状菌尿、气肿性肾盂肾炎、气肿性膀胱炎、肾乳头坏死及SGLT2抑制剂,并设定以下限制条件:临床研究、英文文献、摘要完整且经同行评审。同时补充通过其他资源获得的文献资料。各项治疗方案的证据等级和推荐强度均依据以下策略确定:指南所引用的参考文献均经过科学证据等级评估,其推荐建议亦参照卫生保健政策与研究机构的标准进行分级评定。

3.结果

3.1

流行病学特征

1型及2型糖尿病均会显著增加患者(尤其是女性)发生尿路感染和肠杆菌科菌尿的风险。研究数据显示,糖尿病患者出现症状性尿路感染的相对风险约为非糖尿病人群的1.5-2.2倍;口服降糖药物、接受胰岛素治疗或糖尿病病程较长的患者风险更高。但需注意,各研究队列背景存在显著差异,因此难以简单判定糖尿病本身即为尿路感染的高危因素。英美两项全国数据库研究证实,2型糖尿病患者尿路感染患病率显著高于非糖尿病人群(分别为4.7% vs 3.0%及9.4% vs 5.7%,相对风险值均为1.5倍)。这些研究显示各年龄段、不同性别的糖尿病患者尿路感染发生率均有所上升,且女性患病率始终高于男性——这与女性尿道较短的解剖结构差异密切相关。目前关于亚洲糖尿病人群尿路感染流行病学的研究证据仍较缺乏。

糖尿病同样增加尿路感染复发风险。美国数据库研究显示2型糖尿病患者尿路感染复发率为1.6%,显著高于非糖尿病人群的0.6%;荷兰全国基层医疗调查则发现1型与2型糖尿病患者尿路感染复发的相对风险分别达3.4和1.4倍。

此外,糖尿病还会显著提升急性肾盂肾炎及严重尿脓毒症(如气肿性肾盂肾炎、肾脏脓肿)的发生风险。一项大型病例对照研究提示绝经前女性糖尿病患者更易发生急性肾盂肾炎;另有研究显示因急性肾盂肾炎住院的糖尿病男女患者分别较非糖尿病人群增加3.4-17.0倍和5.9-24.1倍。

关于糖化血红蛋白(HbA1c)水平与无症状菌尿或症状性尿路感染风险的关联目前尚未明确。虽有多项研究显示HbA1c升高者尿路感染呈增加趋势,但多数研究未证实HbA1c是尿路感染的独立危险因素。值得注意的是,一项针对女性1型糖尿病患者的观察性研究发现了HbA1c水平与临床诊断尿路感染率的显著相关性——近期HbA1c每升高1%,尿路感染发生数相应增加21%。另有回顾性研究通过分析糖尿病患者大肠杆菌特性与血糖控制关系,证实较高HbA1c水平是大肠杆菌尿脓毒症(血/尿培养均阳性)的独立危险因素之一。

3.2

发病机制

糖尿病合并尿路感染的发病机制涉及多重要素。细菌在高糖环境中繁殖加速,体外实验证实大肠杆菌在高葡萄糖浓度尿液中生长速率显著提升,但目前尚缺乏血糖或尿糖水平与尿路感染风险直接关联的高质量研究证据。高血糖状态会通过多重途径削弱免疫防御功能:一方面抑制白细胞介素等细胞因子正常分泌,研究发现伴无症状菌尿的糖尿病女性患者尿液中IL-6、IL-8水平显著降低;另一方面损害粒细胞趋化功能及巨噬细胞、自然杀伤细胞的吞噬清除能力。值得注意的是,1型菌毛大肠杆菌(尿路感染主要致病株)对糖尿病患者尿路上皮细胞的黏附能力显著增强,这可能是感染率升高的重要诱因。目前关于高血糖是否直接增强细菌毒力仍无定论。

此外,糖尿病常继发下尿路功能障碍与残余尿量增加。虽缺乏残余尿量与尿路感染风险的直接研究数据,但伴尿失禁的糖尿病女性患者尿路感染发生率显著升高,提示下尿路功能异常可能通过改变局部微环境促进感染。

另有研究指出,糖尿病控制不良(表现为HbA1c升高、尿糖阳性)会显著增加真菌性生殖道感染及念珠菌尿风险,证实高血糖及其引发的宿主免疫功能受损共同构成了真菌滋生的温床。

3.3

病原学特征

糖尿病患者尿路感染的病原菌谱与非糖尿病患者复杂性尿路感染的菌株分布相似。最常见致病菌为大肠杆菌,其他高频检出病原体包括克雷伯菌属、肠杆菌属、变形菌属、B族链球菌及粪肠球菌。关于糖尿病患者尿路感染中抗菌药物耐药菌株的流行率是否更高,目前研究结论尚存争议。

3.4

临床特征与治疗

3.4.1 糖尿病合并尿路感染的通用治疗原则

糖尿病患者症状性尿路感染的抗菌药物选择与疗程设定与非糖尿病患者基本一致(证据等级4,推荐强度C)。血糖控制良好且无长期并发症的女性糖尿病患者发生急性膀胱炎时,可按照非复杂性尿路感染方案采用短程抗生素治疗;其余类型尿路感染则通常需按复杂性感染处理。经验性抗生素选择应参照当地病原菌耐药谱。

虽缺乏针对糖尿病患者尿路感染预防的专项证据,仍应向其普及基础预防措施:保证充足饮水量、排尿时完全排空膀胱、减少杀精剂使用、严格限制导尿管留置。多项研究提示蔓越莓汁(酸化尿液抑制细菌黏附)及口服/阴道乳酸杆菌(阻断致病菌阴道定植)可降低女性尿路感染复发风险,但这些措施对糖尿病患者的预防效果仍需专项研究验证。

相较于非糖尿病人群,糖尿病患者发生急性肾盂肾炎时更易进展为菌血症等重症,住院时间延长且死亡风险升高,双侧感染也更常见。值得注意的是,糖尿病患者急性肾盂肾炎的临床症状可能不典型。一项社区获得性急性肾盂肾炎多中心研究显示,糖尿病患者虽感染更重、住院更长,但临床体征反而较隐匿。因此,伴恶心呕吐或代谢紊乱等严重症状者需住院接受静脉抗生素初始治疗;轻中度患者可考虑口服给药。除抗感染外,通过胰岛素或降糖药物实现血糖控制至关重要。根据病情可能需要联合外科清创引流或CT引导下穿刺引流——几乎所有气肿性膀胱炎/肾盂肾炎患者均伴有糖尿病。

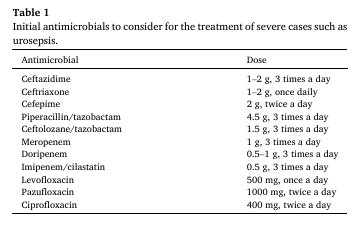

对于脓毒症等危重病例,应在诊断并留取血尿培养后立即(1小时内)启动广谱抗生素治疗,同时快速足量补液,具体方案与非糖尿病患者严重感染处理一致。初始宜选择肾排泄型广谱抗生素(根据肾功能调整剂量),后续根据药敏结果实施降阶梯治疗。日欧指南推荐初始经验性用药涵盖第3-4代头孢菌素、氟喹诺酮类、β-内酰胺酶抑制剂复合青霉素或碳青霉烯类(见表1)。

3.4.2 无症状菌尿

荟萃分析表明,糖尿病患者中无症状菌尿检出率达12.2%,显著高于非糖尿病人群的4.5%。其中1型与2型糖尿病患者无症状菌尿患病风险分别为非糖尿病人群的3.0倍与3.2倍。性别分层数据显示,女性糖尿病患者患病率为14.2%(非糖尿病组5.1%,比值比2.6),男性为2.3%(非糖尿病组0.8%,比值比3.7),且尿路感染病史与无症状菌尿存在显著关联(比值比1.6)。现有研究尚未明确无症状菌尿与症状性尿路感染发作之间的因果关系,亦无证据表明前者会直接导致后者发生。一项针对女性糖尿病患者的前瞻性随访研究显示,无症状菌尿多呈持续或反复发作状态。随机双盲安慰剂对照试验证实,对非妊娠糖尿病患者进行抗生素治疗既不能降低症状性尿路感染或肾盂肾炎发生率,也无法缩短尿路感染相关住院时间。基于上述证据,医学指南不推荐对糖尿病患者开展无症状菌尿的筛查或抗生素治疗(证据等级1b,推荐强度A)。

3.5

气肿性尿路感染

3.5.1 气肿性肾盂肾炎

气肿性肾盂肾炎是一种危及生命的严重坏死性感染,其特征是肾实质、集合系统或肾周组织内出现气体。该病近期死亡率高达25%,约95%患者存在控制不良的糖尿病背景,性别分布显示女性发病率约为男性的4-6倍。继发于输尿管梗阻的气肿性肾盂肾炎占比达25%-40%。其发病机制涉及多重因素:组织内高葡萄糖浓度、慢性高血糖导致的组织血流灌注不足,以及产气菌繁殖。糖尿病患者在高血糖引起的肾脏血供障碍基础上,更易形成局部厌氧代谢环境从而诱发本病。

最常见致病菌为大肠杆菌和克雷伯菌,其次为变形杆菌。由于临床表现与典型上尿路感染相似(发热、腰痛、脓尿),诊断常被延误。因此当尿路感染患者经3-4天抗生素治疗后发热仍不退散,需警惕气肿性肾盂肾炎、肾脓肿或肾乳头坏死。CT检查通过明确气体在肾内/肾周或集合系统的分布范围,对制定治疗方案和判断预后具有决定性意义。

①诊断

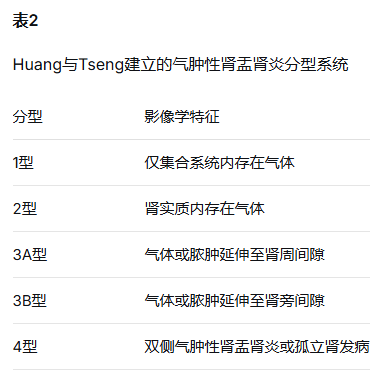

气肿性肾盂肾炎需通过影像学确诊。常规X线可显示肾区气泡影;超声特征表现为肾脏增大伴实质内高回声灶;CT则是确诊的金标准,能精确显示实质内气体范围与分布(证据等级3b,推荐强度B)。2000年Huang等建立的CT分型系统(见表2)根据气体分布位置进行分级,已成为指导治疗决策最常用的标准。

②预后指标

Huang等学者研究证实,急性肾功能衰竭、休克状态、血小板减少及意识障碍与气肿性肾盂肾炎死亡率显著相关,被确定为危险因素。一项纳入七个研究队列的荟萃分析进一步识别出四项独立危险因素:单纯保守治疗(比值比2.85)、双侧气肿性肾盂肾炎(比值比5.36)、血小板减少(比值比22.68)以及仅含气体无液体的肾坏死(比值比2.53)。该研究还发现收缩压低于90mmHg、血肌酐高于2.5mg/dl和意识障碍同样与死亡率升高相关。

目前尚缺乏更高质量证据阐明气肿性肾盂肾炎预后与急诊常用精确生命体征、实验室指标或生理评分系统的关联。近期一项多中心回顾性研究比较了多种评分系统对重症监护病房收治的预测能力,发现国家早期预警评分(NEWS)预测效能最佳(曲线下面积0.8258),最佳临界值3分时准确率达73.85%;快速序贯器官衰竭评分(q-SOFA)次之(曲线下面积0.7348),最佳临界值1分时准确率69.23%。另一项小规模回顾性研究显示,初始治疗未采用经皮引流或输尿管支架置入的患者(3例均出现序贯器官衰竭评分恶化,其中1例死亡)较接受输尿管引流者(14例中仅2例评分恶化,无死亡)预后显著恶化。未来需基于脓毒症3.0定义开展更大规模队列研究进行验证。

③治疗管理

气肿性肾盂肾炎的初始治疗需立即进行复苏干预:维持液体容量与血流动力学稳定、控制血糖水平,并应用针对革兰阴性菌的抗生素。若存在输尿管梗阻,应通过经皮肾造瘘或输尿管支架建立有效引流。直至1980年代末,急诊肾切除术仍被视为标准疗法,但近年研究表明采用经皮引流术可使约70%患者保留患肾功能。

④外科干预

荟萃分析显示,内科治疗联合经皮肾造瘘术的成功率最高(达30%-100%),且死亡率最低(13.5%)。因此,当前标准治疗策略首选内科治疗联合经皮引流,对治疗无应答者再行肾切除术;而将肾切除作为初始治疗仅适用于病情危重的特定患者群体(证据等级4,推荐强度C)。在血糖管理方面,静脉输注胰岛素是理想方案,脓毒症患者每小时常规胰岛素用量可能需高达20-30单位(推荐强度C)。

根据Huang分型制定的治疗策略建议:1型及2型气肿性肾盂肾炎可单独采用内科治疗或联合经皮引流;伴0-1个危险因素(如血小板减少、休克、急性肾衰竭、意识水平改变)的3型及所有4型患者,经内科联合引流治疗的生存率达85%;而对于伴有超过2个危险因素的3型患者,内科联合引流治疗失败率高达92%,应考虑将急诊肾切除作为初始治疗方案。对内科治疗及引流无效者,则应择期实施肾切除术。流为核心的保肾方案,急诊肾切除术作为初始治疗仅适用于经过严格筛选的特定病例。

3.5.2 气肿性膀胱炎

气肿性膀胱炎是膀胱壁及其周围组织因细菌或真菌发酵产生气体囊泡所致的特殊感染。其特征性影像学表现为膀胱壁内气体聚集形成的"鹅卵石样"外观及膀胱轮廓的透亮线状气影。CT检查因对异常气体及其解剖范围具有高度敏感性与特异性,被视为确诊该病的有效手段。

一项针对135例气肿性膀胱炎的综述显示,患者中女性占64%,合并糖尿病者达67%,大肠杆菌是最常见病原体。该病通常可通过全身抗菌药物治疗及解除膀胱出口梗阻(若存在)获得满意疗效(证据等级4,推荐强度B)。约90%患者经内科治疗即可痊愈,手术治疗仅适用于初始治疗反应不佳或伴严重坏死性感染的患者。文献报道该病死亡率约为7%。

3.6

肾乳头坏死

肾乳头坏死的临床表现多样,可呈现慢性复发性或急性快速进展性病程。该病变常见于糖尿病患者,尤其与急性肾盂肾炎密切相关,虽难以排除脱落乳头阻塞尿路所致的肾病,但其确实与永久性肾实质瘢痕形成相关。糖尿病性血管炎、结核病引起的灌注不足,以及血红蛋白病、镇痛剂肾病或急性尿路梗阻所致的血流受限,均可诱发髓质锥体缺血性改变。

当糖尿病患者肾盂肾炎对抗生素治疗反应不佳时,需考虑肾乳头坏死的可能。常见症状包括发热、寒战、侧腹和/或腹痛及血尿。该病需通过影像学检查并结合排出髓质组织的病理学确认诊断,CT可清晰显示坏死乳头从而明确诊断。

合并感染时应采用强效抗生素治疗,必要时需解除梗阻。该病的预后目前尚未明确。

3.7

SGLT2抑制剂与泌尿生殖道感染的关联

肾脏不仅通过糖异生作用,还通过SGLT转运蛋白重吸收滤过的葡萄糖,在血糖稳态中发挥关键作用。SGLT2抑制剂作为新型降糖药物,通过阻断葡萄糖重吸收导致尿糖排泄,有效改善血糖控制与HbA1c水平。

SGLT2抑制剂所致尿糖升高可能通过促进微生物增殖增加泌尿生殖道感染风险。早期评估SGLT2抑制剂疗效的荟萃分析曾关注其生殖泌尿感染不良事件,但结果存在矛盾。近期多项聚焦该问题的荟萃分析陆续发表。

3.7.1 SGLT2抑制剂对尿路感染的影响

四项荟萃分析探讨了SGLT2抑制剂对尿路感染和/或生殖道感染的影响。仅一项研究显示SGLT2抑制剂组尿路感染风险显著高于对照组(9.0% vs 8.6%,相对风险1.18),卡格列净与达格列净均显著增加尿路感染风险(相对风险分别为1.15和1.67)。另两项分析则结论SGLT2抑制剂未显著增加尿路感染风险。Puckrin等专门评估达格列净10mg/日发现其显著增加尿路感染风险(相对风险1.33),但未增加尿脓毒症(0.25% vs 0.15%)或肾盂肾炎发生率。加拿大大型回顾性研究证实SGLT2抑制剂与尿路感染风险无统计学关联,且近期尿路感染病史并非治疗禁忌。另一项队列研究也表明该药物未显著增加门诊尿路感染、尿路感染住院、尿脓毒症或肾盂肾炎风险。

综上,SGLT2抑制剂对各类尿路感染或尿脓毒症风险的影响可能有限但仍存争议,需进一步前瞻性研究验证。

3.7.2 SGLT2抑制剂对生殖道感染的影响

多项研究一致表明SGLT2抑制剂虽对尿路感染影响有限,但会显著增加生殖道感染(外阴阴道炎及龟头炎)风险,尤其是念珠菌感染。这是因为药物所致尿糖升高为酵母菌附着、萌发和生长创造了有利条件。三项荟萃分析证实SGLT2抑制剂显著增加生殖道感染风险(相对风险3.21-5.23),其中卡格列净、达格列净和恩格列净风险均显著升高。网络荟萃分析显示达格列净存在剂量效应关系。加拿大人群研究报道SGLT2抑制剂在120天内增加两性生殖道真菌感染风险(女性相对风险2.36,男性1.91)。

3.8

未来研究方向

据我们所知,目前尚无针对气肿性尿路感染治疗策略的大规模前瞻性队列研究或随机对照试验,特别是基于脓毒症3.0定义或聚焦SOFA评分评估的研究。其次,关于SGLT2抑制剂与尿路感染(包括尿脓毒症和肾盂肾炎)关联的证据仍不充分,亟需进一步探究该类药物是否会增加特定类型尿路感染的发生率。此外,现有研究缺乏对种族差异的分析,未来需要更多聚焦亚洲人群的研究证据。

4.结论

糖尿病会增加所有类型尿路感染的发病风险,但其治疗方案与非糖尿病患者无异。抗生素选择与疗程应遵循常规尿路感染治疗规范,且无需对无症状菌尿进行干预。多数气肿性尿路感染患者均伴有糖尿病;除伴有不良预后因素的3型气肿性肾盂肾炎外,对于气肿性肾盂肾炎与气肿性膀胱炎患者,血糖控制、经验性抗生素治疗与充分引流应作为初始治疗方案。此外,SGLT2抑制剂会增加生殖道感染风险,但可能不升高尿路感染发生率。

建议总结

1.糖尿病患者尿路感染的抗菌药物选择与疗程设定均与非糖尿病患者相同(证据等级:4,推荐强度:C)

2.不建议对非妊娠的各年龄段女性糖尿病患者进行无症状菌尿的筛查或治疗(证据等级:1b,推荐强度:A)

3.腹部计算机断层扫描是诊断气肿性肾盂肾炎、确认实质内气体范围的有效影像学检查(证据等级:3b,推荐强度:B)

4.气肿性肾盂肾炎应首选内科治疗联合经皮引流。肾切除术作为初始治疗仅适用于气体已扩散至肾周或肾旁间隙,且同时存在两个及以上危险因素(如急性肾衰竭、休克、血小板减少及意识水平改变)的特定患者(证据等级:4,推荐强度:C)

5.气肿性膀胱炎可通过全身抗菌药物治疗、膀胱引流及血糖控制获得充分疗效(证据等级:4,推荐强度:C)

6.SGLT2抑制剂会显著增加生殖道感染发生率,但可能不增加尿路感染、肾盂肾炎或尿脓毒症的发生风险。SGLT2抑制剂与尿路感染的关联目前仍未明确(证据等级:1a,推荐强度:A)

参考文献:Kamei J, Yamamoto S. Complicated urinary tract infections with diabetes mellitus. J Infect Chemother. 2021 Aug;27(8):1131-1136. doi: 10.1016/j.jiac.2021.05.012. Epub 2021 May 20. PMID: 34024733.